一流的品牌都是在教育消費者

2018-06-10 16:49 9361次閱讀

“剛需”“痛點”是今天中國創業者群體里出現頻率最高的詞匯,這兩個詞也是整個世界經濟和中國供給側改革中的核心問題,在有記錄的管理學教科書里,“滿足消費者需求”也是各種管理學、營銷學中的必修課。

在被譽為20世紀最重要的兩本管理學著作《追求卓越》(In Search for Excellence)《基業長青》(Built to last)中,兩位管理學大師湯姆·彼得斯和吉姆·柯林斯從全球頂級企業中總結出來的幾大品質中,“滿足消費者需求”都是排在前一位的,當然,在書中,兩位大師用的是“顧客第一”這樣的表述。

具有諷刺意味的是,就在這兩本書出版的幾年之后,書中上榜的品牌紛紛破產倒閉。

今天先不討論基業長青是不是真的存在,回到大師們寫書的那個年代,顧客第一本身是沒有問題的,而問題的核心本質是,當所有的對手都在以同樣的方式滿足著同樣的消費者時,滿足需求就是一個徹頭徹尾的偽命題。

今天,有哪個企業不是在滿足消費者的需求,今天的創業者哪個不是在哭著喊著“解決消費痛點”,換言之,又有哪個企業會承認自己不是把顧客視為上帝呢?

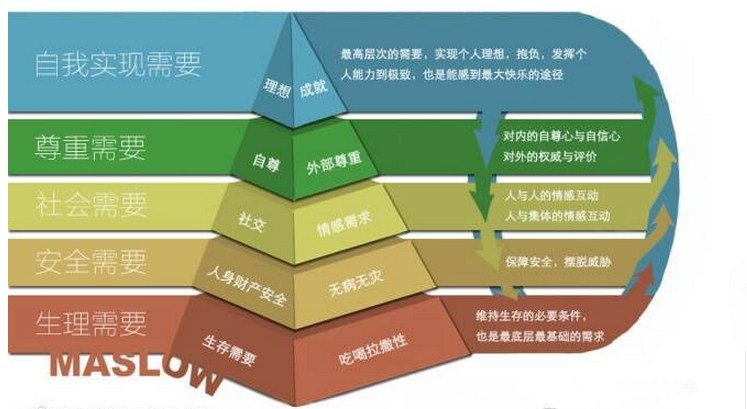

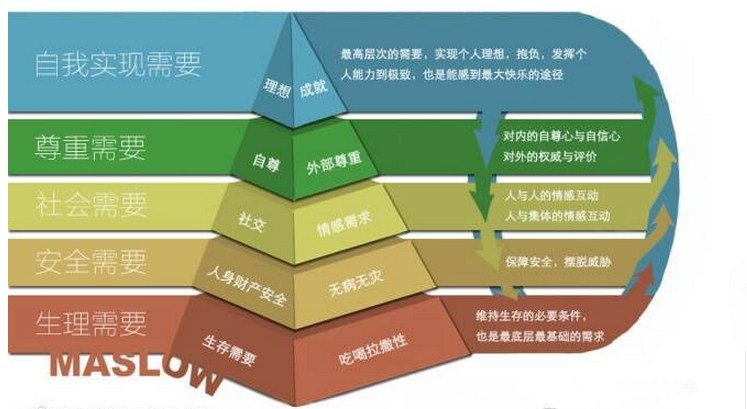

如果有,那可能不是市場消費行為,而是需要求助馬斯洛的需求理論了。

總書記在十九大報告總特別強調,今天我們的社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。

總書記在十九大報告總特別強調,今天我們的社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。

總書記的話總結的很到位,當然也可以有很多解讀版本,把這句話放在企業的經營行為和市場環境下解讀,其實就是人民各種需求早已不是問題,問題是如何讓企業充分創造全新的需求并且成功推向市場。

縱觀全球近十年成長起來的頂級品牌,有一個最明顯的共同點就是他們積極而專注的在“沒有市場的地方開創市場”,他們忽略所謂滿足消費者需求,而是積極的教育消費者接受全新市場概念。

當然,這不是一般公司可以做到的,這需要很扎實的品牌和營銷功底,在戰術層面上尊重常識,在戰略層面上保持高度與眾不同。

蘋果、星巴克都是這些品牌的杰出代表。

星巴克誕生之時,全球不知道有多少咖啡品牌,尤其是在法國意大利,這也是為什么直到今天星巴克在法國的表現總是不盡如人意,在法國任何的一個角落里的咖啡都會比星巴克更有品味,但是這絲毫不妨礙星巴克在全球的成功。

星巴克用自己強大的品牌能力在不停地教育消費者接受兩個新的概念,一個是你或許去過各種咖啡館,但是你一定還沒有去過全球高價位咖啡連鎖的星巴克。第二一個是,大部分消費者都不是咖啡專家,沒關系,跟著別人進店就可以,這里會是你家之外第二個感覺舒服的地方。

當你每天早晨看著手中拿著帶有星巴克LOGO的咖啡杯擠電梯的年輕人時,你要知道他們不見得多么熱愛咖啡,而是在潛意識里告訴你,我屬于這個群體,最起碼不是早餐吃包子和煎餅的群體,這就是品牌強大的教育力量。

在CROCKS沒有誕生之前,你絕對不會想到去穿一雙跟漏勺一樣的所謂沙灘鞋,但是CROCKS在教育你“丑的也可以是美的”,而這樣一雙丑鞋并不便宜。

在UGG沒有誕生之前,你不會想到將羊毛穿在鞋里也會如此高貴,但是UGG教育你來自澳洲的雪地靴才是冬季王道,而這個品牌是100%美國貨。

今天,“滿足消費者需求”“找到消費痛點”早已淪為計劃經濟的殘余,全球化競爭格局下,想找到一個沒有被滿足的需求和所謂的痛點早已不存在,在沒有市場的地方創造市場從而教育消費者向品牌靠攏已經是全球品牌的共識。

當然,要論全世界誰是教育消費者的鼻祖品牌,而且可以載入哈佛商學院教科書里的殿堂級案例,只有一個,跟它相比連蘋果都要下跪磕頭,這就是由猶太人奧本海默創建的著名鉆石品牌-戴比爾斯(De Beers)。

這個品牌的創建者是一個英國人,奧本海默在上個世紀末通過參股的形式控制了這個品牌的運營權,由此拉開了一個多世紀的鉆石營銷大幕。

要知道為什么戴比爾斯的案例可以被載入史冊,你首先要明白鉆石的本質是什么?

這個不需要用什么高深的物理學、化學術語來解釋,就是一句話,鉆石的內在化學成分跟小學生用的鉛筆中的石墨完全相同,他們都是碳元素,是這個世界上最不缺乏最廉價的東西。

只不過鉆石中的碳元素與石墨的碳元素在物理結構上的排列順序完全不同,一個堅硬無比,一個柔軟易碎,僅此而已。

仔細一想,這個世界是不是很荒謬,一個世界上最廉價的化學元素竟然成了全球備受追捧的概念,而從另外一個方面講,這正是奧本海默家族高超的營銷思想的具體表現。

奧本海默如何做到這一點的?

鉆石在上個世紀因為產量很少只是皇室的專屬品,但是十九時期后期,南非神奇的發現了一座幾千萬克拉的鉆石礦,奧本海默瞬時緊張萬分,這么多鉆石流入市場鉆石將分文不值,這個時候猶太人的智慧再次開始顯現。

通過一些列的股權置換,奧本海默用全部的身家性命買下了南非的鉆礦,從源頭上控制了鉆石的產量。

你以為這樣就可以將鉆戒賣上高價?

錯,這僅僅是第一步。

道理很簡單,如果鉆石整個概念沒有被教育出來,買了鉆戒的人又出手再賣掉,鉆石也會不值錢。

如何能讓人買,而又不讓人賣,這個聽起來幾乎不可能的商業邏輯卻硬生生的在奧本海默的手里變成了現實。

他的做法很簡單,解決這個超級悖論的方案就是他手中誕生了一個全世界最浪漫卻又最無恥的組合,就是把女人、愛情、婚姻緊緊捆綁在一起。

既然鉆石永恒不朽,而愛情也是永恒的話題,那鉆石就是等于愛情。

1938年,奧本海默家族動用了大量資金開始鋪天蓋地的打廣告,教育消費者鉆石是忠貞不渝愛情的象征,只有購買鉆戒才是一個男人愛你的檢測標準。

大幅的海報,美麗的新娘漂亮的婚紗,加上手中閃瞎你眼睛的鉆戒正式開始粉墨登場。

1950年,戴比爾斯創造了品牌史上最空前絕后,也是最慘絕人寰、喪心病狂的一句廣告語(請允許我替男同胞們用這樣的字眼):A Diamond is forever 。

這句話在國內被翻譯的更加歇斯底里般的楚楚動人:鉆石恒久遠,一顆永流傳。

“無恥”的奧本海默就是用這樣一句綁架了全球的俊男靚女。

他在教育所有的消費者接受三個現實:

即便你真的去跟你的女人講這些,她只要看著你的眼睛小鳥依人的說一句話就可以瞬間瓦解你心中所有的邏輯辯論:是的?買鉆戒很傻,但是你就不能這輩子為我傻一次嗎?

要恨就恨那個叫奧本海默的人吧,能把女人研究到這種地步全世界也只有他了。

上品攻心,中品攻需,下品攻術 。

在被譽為20世紀最重要的兩本管理學著作《追求卓越》(In Search for Excellence)《基業長青》(Built to last)中,兩位管理學大師湯姆·彼得斯和吉姆·柯林斯從全球頂級企業中總結出來的幾大品質中,“滿足消費者需求”都是排在前一位的,當然,在書中,兩位大師用的是“顧客第一”這樣的表述。

具有諷刺意味的是,就在這兩本書出版的幾年之后,書中上榜的品牌紛紛破產倒閉。

- 書中排在第一的IBM連續巨額虧損,幾經掙扎才走出泥潭;

- 書中大書特書的北美三大航空品牌先后宣布破產;

- 美國第二大電腦公司DEC虧損嚴重最終出售給康柏;

- 北美三大汽車品牌也轟然破產倒閉,只有福特憑借“一個福特”(One Ford)戰略,在砍掉了寄生在自己身上的所有“寄生蟲”品牌之后,最終避免了破產的結局。

今天先不討論基業長青是不是真的存在,回到大師們寫書的那個年代,顧客第一本身是沒有問題的,而問題的核心本質是,當所有的對手都在以同樣的方式滿足著同樣的消費者時,滿足需求就是一個徹頭徹尾的偽命題。

今天,有哪個企業不是在滿足消費者的需求,今天的創業者哪個不是在哭著喊著“解決消費痛點”,換言之,又有哪個企業會承認自己不是把顧客視為上帝呢?

- 30年前,整個國民經濟巨大的內需拉動,只要生產就是滿足需求,今天中國大量的企業就是生長于哪個時代。

- 20年前,整個國民經濟開始提速升級,只要有工廠和渠道就是滿足需求,娃哈哈,聯想就是那個時代的典型代表。

- 10年前,整個國民經濟開始全面融入國際化競爭舞臺,提升形象和品質就是滿足需求。

如果有,那可能不是市場消費行為,而是需要求助馬斯洛的需求理論了。

總書記的話總結的很到位,當然也可以有很多解讀版本,把這句話放在企業的經營行為和市場環境下解讀,其實就是人民各種需求早已不是問題,問題是如何讓企業充分創造全新的需求并且成功推向市場。

縱觀全球近十年成長起來的頂級品牌,有一個最明顯的共同點就是他們積極而專注的在“沒有市場的地方開創市場”,他們忽略所謂滿足消費者需求,而是積極的教育消費者接受全新市場概念。

當然,這不是一般公司可以做到的,這需要很扎實的品牌和營銷功底,在戰術層面上尊重常識,在戰略層面上保持高度與眾不同。

蘋果、星巴克都是這些品牌的杰出代表。

星巴克誕生之時,全球不知道有多少咖啡品牌,尤其是在法國意大利,這也是為什么直到今天星巴克在法國的表現總是不盡如人意,在法國任何的一個角落里的咖啡都會比星巴克更有品味,但是這絲毫不妨礙星巴克在全球的成功。

星巴克用自己強大的品牌能力在不停地教育消費者接受兩個新的概念,一個是你或許去過各種咖啡館,但是你一定還沒有去過全球高價位咖啡連鎖的星巴克。第二一個是,大部分消費者都不是咖啡專家,沒關系,跟著別人進店就可以,這里會是你家之外第二個感覺舒服的地方。

當你每天早晨看著手中拿著帶有星巴克LOGO的咖啡杯擠電梯的年輕人時,你要知道他們不見得多么熱愛咖啡,而是在潛意識里告訴你,我屬于這個群體,最起碼不是早餐吃包子和煎餅的群體,這就是品牌強大的教育力量。

在CROCKS沒有誕生之前,你絕對不會想到去穿一雙跟漏勺一樣的所謂沙灘鞋,但是CROCKS在教育你“丑的也可以是美的”,而這樣一雙丑鞋并不便宜。

在UGG沒有誕生之前,你不會想到將羊毛穿在鞋里也會如此高貴,但是UGG教育你來自澳洲的雪地靴才是冬季王道,而這個品牌是100%美國貨。

今天,“滿足消費者需求”“找到消費痛點”早已淪為計劃經濟的殘余,全球化競爭格局下,想找到一個沒有被滿足的需求和所謂的痛點早已不存在,在沒有市場的地方創造市場從而教育消費者向品牌靠攏已經是全球品牌的共識。

- 正是呷哺呷哺,教育消費者火鍋其實可以換個吃法,單人高臺更有味道。

- 正是宜家,教育消費者家具其實不用多么昂貴牢固,每過幾年就要換一批。

- 正是哈雷,教育消費者摩托車也可以成為一種信仰圖騰。

- 正是特斯拉,教育消費者純電動也可以很貴。

- 正是榮大,教育國內所有的新三板上市公司,上市文書的裝訂和編撰也是一項高度專業而且費用不菲的生意。

- 正是我們的贏家偉業科技孵化器在十年前開創的靈活辦公,教育國內的萬千創業者認識到,創業本身不需要花多么高的代價,但是絕對需要專業的品牌和團隊來做后盾。

當然,要論全世界誰是教育消費者的鼻祖品牌,而且可以載入哈佛商學院教科書里的殿堂級案例,只有一個,跟它相比連蘋果都要下跪磕頭,這就是由猶太人奧本海默創建的著名鉆石品牌-戴比爾斯(De Beers)。

這個品牌的創建者是一個英國人,奧本海默在上個世紀末通過參股的形式控制了這個品牌的運營權,由此拉開了一個多世紀的鉆石營銷大幕。

要知道為什么戴比爾斯的案例可以被載入史冊,你首先要明白鉆石的本質是什么?

這個不需要用什么高深的物理學、化學術語來解釋,就是一句話,鉆石的內在化學成分跟小學生用的鉛筆中的石墨完全相同,他們都是碳元素,是這個世界上最不缺乏最廉價的東西。

只不過鉆石中的碳元素與石墨的碳元素在物理結構上的排列順序完全不同,一個堅硬無比,一個柔軟易碎,僅此而已。

仔細一想,這個世界是不是很荒謬,一個世界上最廉價的化學元素竟然成了全球備受追捧的概念,而從另外一個方面講,這正是奧本海默家族高超的營銷思想的具體表現。

奧本海默如何做到這一點的?

鉆石在上個世紀因為產量很少只是皇室的專屬品,但是十九時期后期,南非神奇的發現了一座幾千萬克拉的鉆石礦,奧本海默瞬時緊張萬分,這么多鉆石流入市場鉆石將分文不值,這個時候猶太人的智慧再次開始顯現。

通過一些列的股權置換,奧本海默用全部的身家性命買下了南非的鉆礦,從源頭上控制了鉆石的產量。

你以為這樣就可以將鉆戒賣上高價?

錯,這僅僅是第一步。

道理很簡單,如果鉆石整個概念沒有被教育出來,買了鉆戒的人又出手再賣掉,鉆石也會不值錢。

如何能讓人買,而又不讓人賣,這個聽起來幾乎不可能的商業邏輯卻硬生生的在奧本海默的手里變成了現實。

他的做法很簡單,解決這個超級悖論的方案就是他手中誕生了一個全世界最浪漫卻又最無恥的組合,就是把女人、愛情、婚姻緊緊捆綁在一起。

既然鉆石永恒不朽,而愛情也是永恒的話題,那鉆石就是等于愛情。

1938年,奧本海默家族動用了大量資金開始鋪天蓋地的打廣告,教育消費者鉆石是忠貞不渝愛情的象征,只有購買鉆戒才是一個男人愛你的檢測標準。

大幅的海報,美麗的新娘漂亮的婚紗,加上手中閃瞎你眼睛的鉆戒正式開始粉墨登場。

1950年,戴比爾斯創造了品牌史上最空前絕后,也是最慘絕人寰、喪心病狂的一句廣告語(請允許我替男同胞們用這樣的字眼):A Diamond is forever 。

這句話在國內被翻譯的更加歇斯底里般的楚楚動人:鉆石恒久遠,一顆永流傳。

“無恥”的奧本海默就是用這樣一句綁架了全球的俊男靚女。

他在教育所有的消費者接受三個現實:

- 鉆石越大越能表達愛情,夠無恥吧,當然,男人們也認了,畢竟買個鉆石跟讓你去死相比,就不算啥了。

- 女人被教育且認定鉆石是求愛必需品(更加無恥),不買鉆戒求愛?開玩笑,你以為老娘看中鉆石了,我要看你舍不舍得,全世界最無力反駁的一句話。

- 既然默默教育我們了,鉆石是愛情是永恒,將來根本不能再賣,否則就是對愛的褻瀆。就算你真賣,誰會要,那是你的愛情。

即便你真的去跟你的女人講這些,她只要看著你的眼睛小鳥依人的說一句話就可以瞬間瓦解你心中所有的邏輯辯論:是的?買鉆戒很傻,但是你就不能這輩子為我傻一次嗎?

要恨就恨那個叫奧本海默的人吧,能把女人研究到這種地步全世界也只有他了。

上品攻心,中品攻需,下品攻術 。